еҚ’жҘӯиЁӯиЁҲзҷәиЎЁдјҡпјҲ2019е№ҙеәҰпјүпјҶеҗүеҺҹиіһйҒёиҖғдјҡиӯ°гғ¬гғқгғјгғҲ

жЁӘжөңеӣҪз«ӢеӨ§еӯҰе»әзҜүеӯҰ科гҒ§гҒҜгҖҒжҜҺе№ҙй–ӢеӮ¬гҒҷгӮӢеҚ’жҘӯиЁӯиЁҲзҷәиЎЁдјҡгҒЁеҗүеҺҹиіһ*йҒёиҖғдјҡиӯ°гӮ’гҖҒдёҖиҲ¬гҒ«е…¬й–ӢгҒ—гҒҰе®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲ*гҒқгҒ®е№ҙгҒ®жңҖе„Әз§ҖеҚ’жҘӯиЁӯиЁҲгҒ«жҺҲдёҺгҒ•гӮҢгӮӢиіһпјүгҖӮ

дёҖдәәгҒІгҒЁгӮҠгҒ®гғ—гғ¬гӮјгғігғҶгғјгӮ·гғ§гғігҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиіӘз–‘еҝңзӯ”гҒ§гҒҜгҖҒж•ҷе“ЎгҒҹгҒЎгҒЁеӯҰз”ҹгҒ®еҜҫи©ұгҒӢгӮүгҖҒж–°гҒҹгҒӘеӯҰгҒігҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«д»Ҡе№ҙгҒ®еҚ’жҘӯиЁӯиЁҲдҪңе“ҒгҒҜгҖҒж•ҷе“ЎгҒҹгҒЎгҒҢеҸЈгӮ’гҒқгӮҚгҒҲгҒҰгҖҢиіӘгҒҢй«ҳгҒӢгҒЈгҒҹгҖҚгҒЁи©•гҒҷгӮӢеҶ…е®№гҒ«гҖӮ

еӯҰйғЁ4е№ҙй–“гҒ®йӣҶеӨ§жҲҗгҒЁгҒӘгӮӢеҚ’жҘӯиЁӯиЁҲзҷәиЎЁдјҡгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒ«з¶ҡгҒҸеҗүеҺҹиіһйҒёиҖғдјҡгҒ®ж§ҳеӯҗгӮ’гғ¬гғқгғјгғҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

ж—ҘжҷӮпјҡ2020е№ҙ1жңҲ28ж—ҘпјҲзҒ«пјү10жҷӮпҪһ18жҷӮ30еҲҶ

дјҡе ҙпјҡжЁӘжөңеӣҪз«ӢеӨ§еӯҰгғЎгғҮгӮЈгӮўгғӣгғјгғ«

еҚ’жҘӯиЁӯиЁҲзҷәиЎЁдјҡгҒ®ж§ҳеӯҗ

2019пјҲд»Өе’Ңе…ғпјүе№ҙеәҰгҒ®еҚ’жҘӯиЁӯиЁҲзҷәиЎЁдјҡгҒ§гҒҜгҖҒе…Ё22еҗҚгҒ®4е№ҙз”ҹгҒҢгғ—гғ¬гӮјгғігғҶгғјгӮ·гғ§гғігӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҲҶйҮҺгҒ§еҲҶгҒ‘гӮӢгҒЁгҖҢе»әзҜүгғҮгӮ¶гӮӨгғіпјҲADпјүгҖҚгҒҢ19еҗҚгҖҒгҖҢе»әзҜүзҗҶи«–пјҲATпјүгҖҚгҒҢ2еҗҚгҖҒгҖҢйғҪеёӮз’°еўғпјҲUEпјүгҖҚгҒҢ1еҗҚгҒ§гҒҷгҖӮ

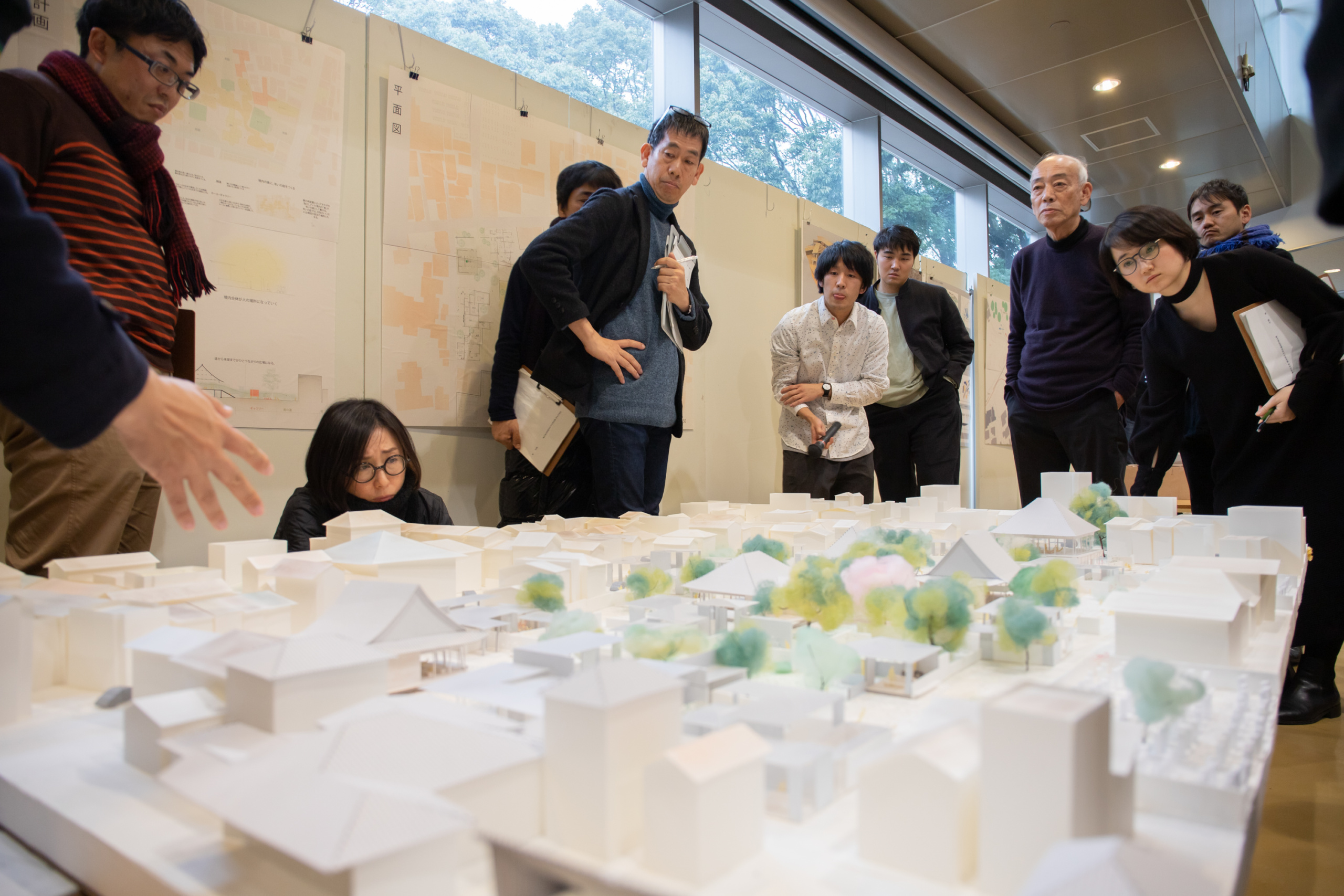

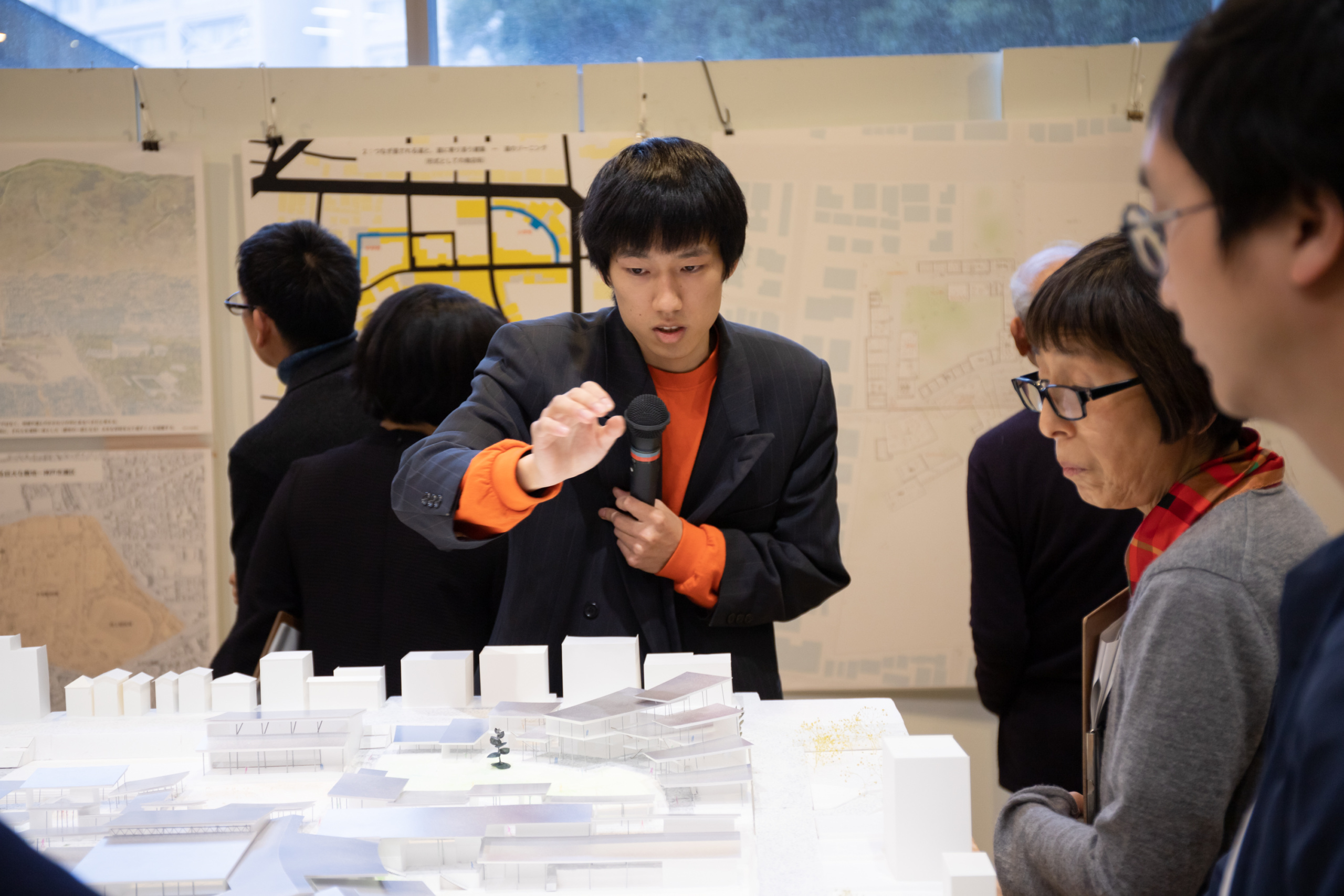

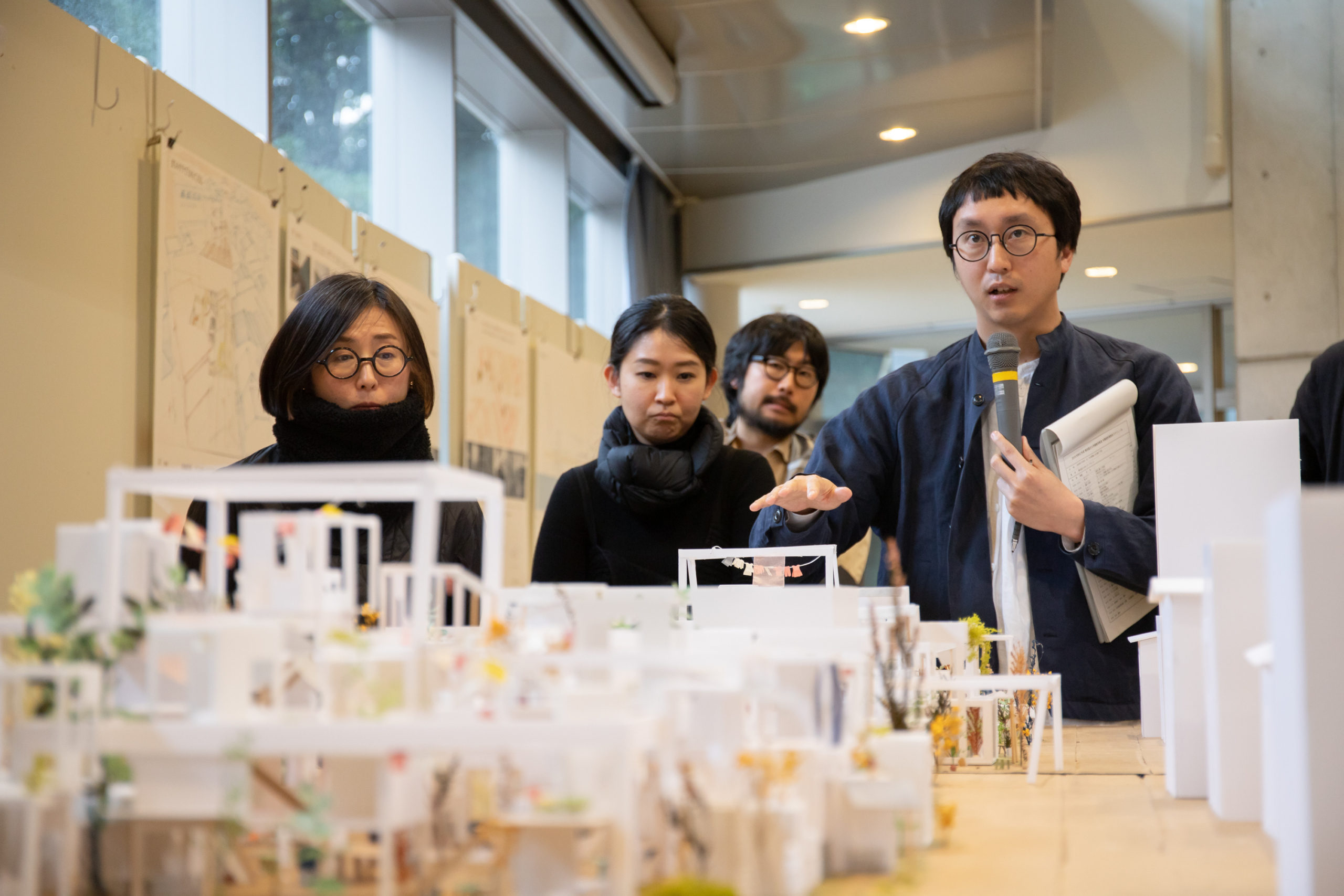

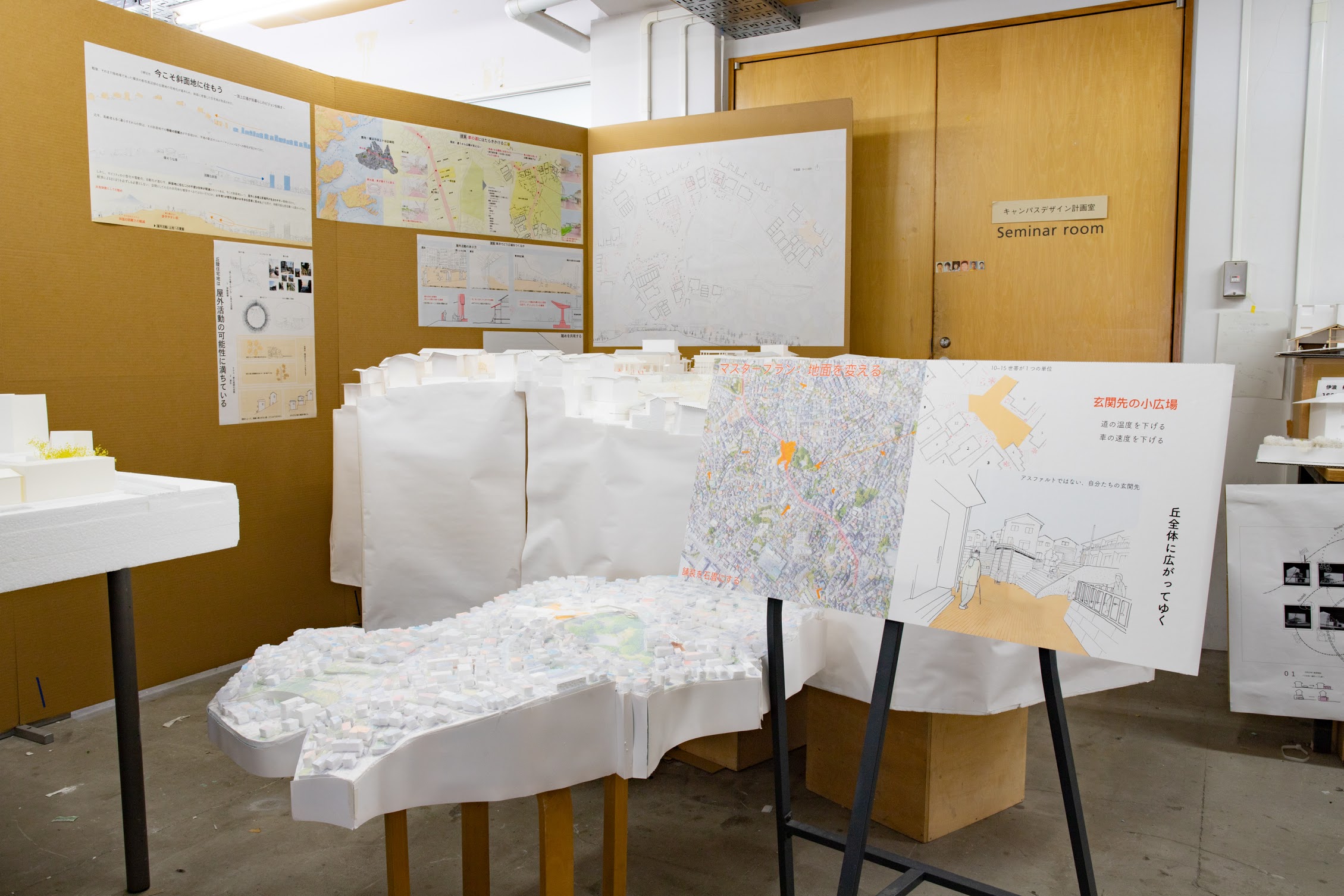

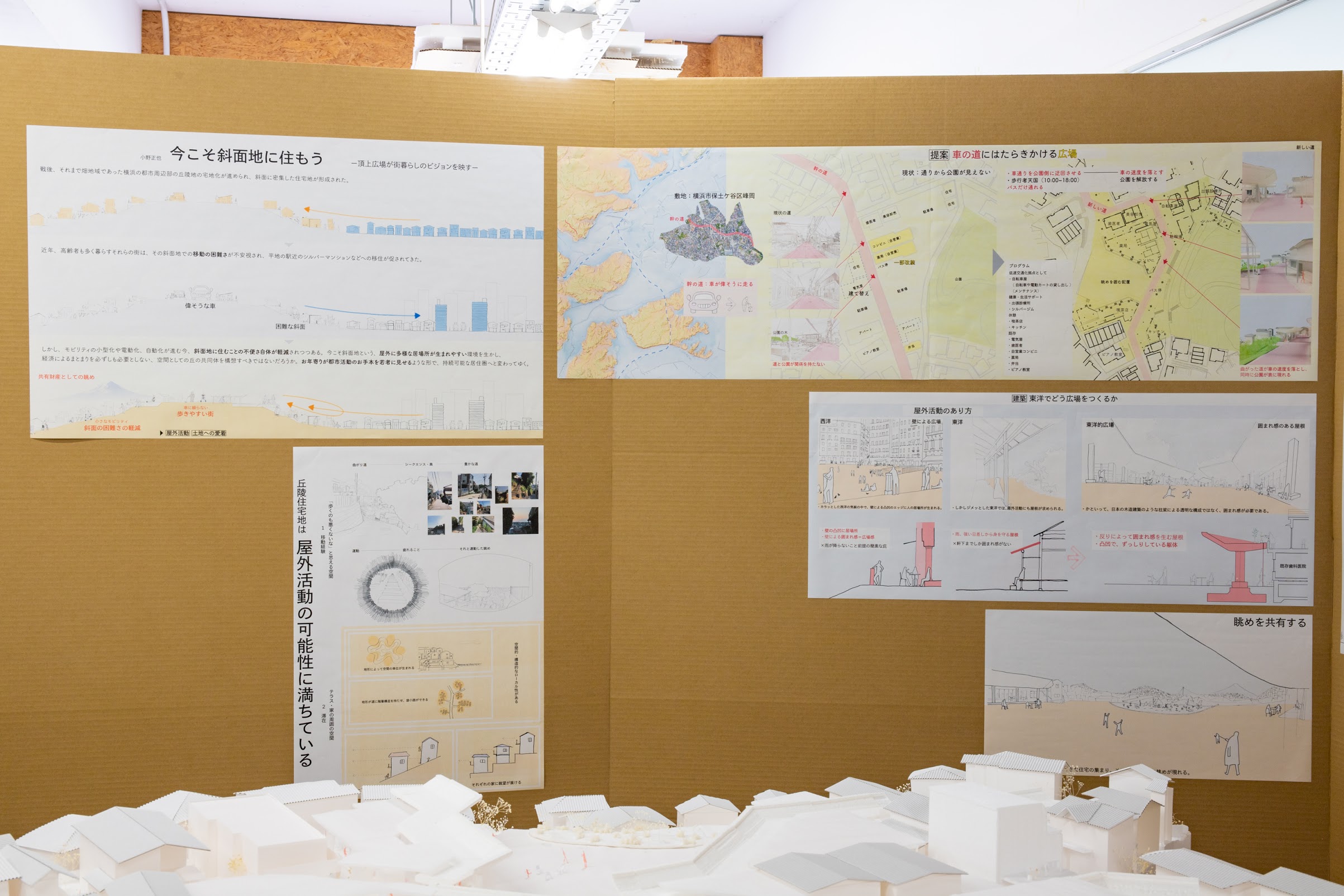

зҷәиЎЁдјҡгҒ§гҒҜдёҖдәә5еҲҶй–“гҒ®гғ—гғ¬гӮјгғігғҶгғјгӮ·гғ§гғігҒ®еҫҢгҖҒ10еҲҶй–“гҒ§гӮҜгғӘгғҶгӮЈгғјгӮҜгҒ®ж•ҷе“ЎгҒҹгҒЎгҒЁгҒ®иіӘз–‘еҝңзӯ”гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдјҡе ҙгҒ«гҒҜйғҪеёӮгӮ„гӮЁгғӘгӮўгҒ®е»әзҜүжЁЎеһӢгҒЁгҖҒеӣійқўгӮ„гғ‘гғјгӮ№гҖҒгӮ№гӮұгғғгғҒгҒӘгҒ©гҒ®гғ‘гғҚгғ«гӮ’еұ•зӨәгҖӮ

гҒ»гҒјдәҲе®ҡгҒ©гҒҠгӮҠгҒ®гӮ№гӮұгӮёгғҘгғјгғ«гҒ§зҷәиЎЁгҒҜйҖІгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдјҡе ҙгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгғЎгғҮгӮЈгӮўгғӣгғјгғ«гҒ®гӮ№гғҶгғјгӮёгӮ’е·ҰеҸігҒ«еҲҶгҒ‘гҖҒеҸіеҒҙгҒ®зҷәиЎЁиҖ…гҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгӮүгҖҒгҒҷгҒҗгҒ«е·ҰеҒҙгҒ§ж¬ЎгҒ®зҷәиЎЁиҖ…гҒҢгғ—гғ¬гӮјгғігғҶгғјгӮ·гғ§гғігӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҖҒгҒқгҒ®й–“гҒ«еҸіеҒҙгҒ®зҷәиЎЁиҖ…гҒҢжЁЎеһӢгҖҒгғ‘гғҚгғ«гӮ’ж’ӨеҺ»гҒ—гҖҒж¬ЎгҒ®зҷәиЎЁиҖ…гҒҢжЁЎеһӢгҒЁгғ‘гғҚгғ«гҒ®гӮ»гғғгғҶгӮЈгғігӮ°гӮ’иЎҢгҒҶгҖҒгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжөҒгӮҢгҒ§йҖІиЎҢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

зҷәиЎЁиҖ…гҒ«гҒҜгҒқгӮҢгҒһгӮҢж•°еҗҚгҒ®дёӢзҙҡз”ҹгҒҢгғҳгғ«гғ—гҒ§еҠ гӮҸгӮҠгҖҒжЁЎеһӢгҒЁеұ•зӨәгҒ®иЁӯе–¶гҒЁж’ӨеҺ»гҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гғҒгғјгғ гғҜгғјгӮҜгӮӮгҒҝгҒ”гҒЁгҖӮдёӢзҙҡз”ҹгҒҹгҒЎгҒҜжЁЎеһӢгӮ„гғ‘гғҚгғ«гҒҘгҒҸгӮҠгҒӢгӮүй–ўгӮҸгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҸ—иіһгҒӘгҒ©гҒ«зөЎгӮ“гҒ йҡӣгҒ«гҒҜгғЎгғігғҗгғјгҒҝгӮ“гҒӘгҒ§гҒӯгҒҺгӮүгҒ„еҗҲгҒҶдёҖ幕гӮӮгҖӮ

ж•ҷе“ЎгҒЁеӯҰз”ҹгҒ®иұҠгҒӢгҒӘгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғі

жң¬еӯҰгҒ®еҚ’жҘӯиЁӯиЁҲзҷәиЎЁдјҡгҒ®зү№иүІгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒҢгҖҒжҢҮе°Һж•ҷе“ЎгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеёёеӢӨгғ»йқһеёёеӢӨе•ҸгӮҸгҒҡеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒҜгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®ж•ҷе“ЎгҒҢгӮҜгғӘгғҶгӮЈгғјгӮҜгҒЁгҒ—гҒҰеҸӮеҠ гҒҷгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҷгҖӮгҖҢе»әзҜүзҗҶи«–гҖҚгҖҢйғҪеёӮз’°еўғгҖҚгҖҢж§ӢйҖ е·ҘеӯҰгҖҚгҖҢе»әзҜүгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®еҲҶйҮҺгҒ®е°Ӯй–Җ家гҒӢгӮүеӨҡи§’зҡ„гҒӘгғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜгӮ’еҫ—гӮүгӮҢгӮӢз’°еўғгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒж•ҷе“ЎгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзқҖзңјзӮ№гӮ„гӮігғЎгғігғҲгҖҒи©•дҫЎгӮӮгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҖӮеӯҰз”ҹгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮиҰ–йҮҺгҒҢеәғгҒҢгӮҠгҖҒеӯҰгҒігҒ®еӨҡгҒ„жҷӮй–“гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

ж•ҷе“ЎгҒӢгӮүгҒҜгҖҢд»Ҡе№ҙгҒ®зҷәиЎЁгҒҜгҖҒеӣійқўгӮ„гғ‘гғҚгғ«гҒ®ж„ҸеӣігҒҢжҳҺеҝ«гҒ§гҖҒгғ¬гӮёгғҘгғЎгҒ®еҶ…е®№гӮӮе……е®ҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғ•гӮЈгғјгғүгғҗгғғгӮҜгҒҢзӣ®з«ӢгҒЎгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҚ’жҘӯиЁӯиЁҲгҒЁгҒ—гҒҰ6гғ¶жңҲй–“еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒҚгҒҹгҖҒжҖқиҖғгҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҢгҒҝгҒЈгҒЎгӮҠеҸҚжҳ гҒ•гӮҢгҒҹеӯҰз”ҹгҒҹгҒЎгҒ®гғ—гғ¬гӮјгғігғҶгғјгӮ·гғ§гғігҖӮжү№и©•гҒҷгӮӢеҒҙгҒ®зҶұйҮҸгӮӮиҮӘ然гҒЁдёҠгҒҢгӮҠгҖҒеҜҶеәҰгҒ®жҝғгҒ„гӮ„гӮҠеҸ–гӮҠгҒҢз¶ҡгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒӮгӮӢиЁӯиЁҲдҪңе“ҒгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҜгҖҢе»әзҜүгҒҜгғһгғҶгғӘгӮўгғӘгӮәгғ гҒ§гҒҷгҖӮзү©гҒ«гҒ©гҒҶзҪ®гҒҚжҸӣгҒҲгӮӢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶеҠӘеҠӣгҒҢгҖҒе»әзҜүгӮ’гҒӨгҒҸгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжң¬иіӘзҡ„гҒӘжҢҮж‘ҳгҒҢжҠ•гҒ’гҒӢгҒ‘гӮүгӮҢгҖҒгҒҫгҒҹеҲҘгҒ®иЁӯиЁҲдҪңе“ҒгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҜгҖҢжғіе®ҡгҒҷгӮӢйғҪеёӮгҒ®гӮӨгғЎгғјгӮёгҒҢгҖҒгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ®гғ¬гғҷгғ«гҒ§зөӮгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖӮгӮӮгҒЈгҒЁиҫӣжҠұеј·гҒҸиЁӯиЁҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҺігҒ—гҒ„ж„ҸиҰӢгӮӮгҖӮ

еҚ’жҘӯиЁӯиЁҲгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиӘІйЎҢгҒҜгҖҒеӯҰз”ҹгҒҹгҒЎгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰй–ўгӮҸгӮӢгӮ№гғ‘гғігҒ®й•·гҒ„гғҶгғјгғһгҒ§гҒҷгҖӮгҖҢеҖӢдәәгҒ®иҲҲе‘ігӮ’гҒ„гҒӢгҒ«ж·ұгӮҒгҒҰгҒ„гҒ‘гӮӢгҒӢгҒҢгҖҒеӨ§дәӢгҒӘгғқгӮӨгғігғҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮд»Ҡе№ҙгҒҜйқўзҷҪгҒ„дё»йЎҢгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгӮігғЎгғігғҲгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҖҢеҚ’жҘӯиЁӯиЁҲгҒ§иҰӢгҒӨгҒ‘гҒҹгғҶгғјгғһгӮ’гҖҒеӨ§еӯҰйҷўгҒ§гӮӮеј•гҒҚз¶ҡгҒҚж·ұгӮҒгҒҰгҒ„гҒЈгҒҰгҒ»гҒ—гҒ„гҖҚгҒЁеӯҰз”ҹгҒҹгҒЎгҒ®д»ҠеҫҢгҒ«гӮӮжңҹеҫ…гҒҢиҫјгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

иЎ—гҒ«еғҚгҒҚгҒӢгҒ‘гӮӢе»әзҜүгӮ’жҸҗжЎҲгҒҷгӮӢеҚ’жҘӯиЁӯиЁҲ

е»әзҜүгҒ гҒ‘гҒ§еӢқиІ гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҖҢиЎ—гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰе…·дҪ“зҡ„гҒ«еғҚгҒҚгҒӢгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§иЎ—е…ЁдҪ“гӮ’ж©ҹиғҪгҒ•гҒӣгӮӢиҰ–зӮ№гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒ«иұЎеҫҙгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒҠгӮҠгҖҒзү№гҒ«д»Ҡе№ҙгҒ®еҚ’жҘӯиЁӯиЁҲгҒ«гҒҜгҖҒж—ўеӯҳгҒ®иЎ—гӮ’гҒҳгҒЈгҒҸгӮҠиҖғеҜҹгҒ—гҖҢзҷәжғігҒ®и»ўжҸӣгҒ§иӘІйЎҢгӮ’и§ЈжұәгҒҷгӮӢгҖҚгӮўгӮӨгғҮгӮўгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮд»ҘдёӢгҒ«гҖҒд»Ҡе№ҙи©•дҫЎгҒ®й«ҳгҒӢгҒЈгҒҹгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®иЁӯиЁҲдҪңе“ҒгҒ®жҰӮиҰҒгӮ’гҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гғ»йғҠеӨ–дҪҸе®…гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгғҗгӮ№и·Ҝз·ҡгӮ’е•ҸгҒ„зӣҙгҒҷиЁӯиЁҲгҖӮеҗ„дҪҸе®…гҒҢгҖҢгғҗгӮ№еҒңгӮ’жүҖжңүгҒҷгӮӢгҖҚгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиЎ—гҒ®дёӯгҒ®гғ—гғ©гӮӨгғҷгғјгғҲгҒЁгғ‘гғ–гғӘгғғгӮҜгҒ®ж§ӢжҲҗгӮ’дёҖеӨүгҒ—гҖҒдәәгӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгҒҹгӮҒгҒ®з©әй–“гӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒҷгҖӮ

гғ»еңҹз ӮзҒҪе®ігӮ„жІіе·қж°ҫжҝ«гҒ®еҚұйҷәгҒҢгҒӮгӮӢе ҙжүҖгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢж №жң¬зҡ„гҒӘеңҹең°еҲ©з”ЁгҒ®е•ҸйЎҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒйғҪеёӮиЁҲз”»зҡ„гӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҒ§гҖҒж—ўеӯҳеә—иҲ—гӮ’зҒҪе®іжӢ зӮ№е…јдәәгҖ…гҒ®еұ…е ҙжүҖгҒЁгҒ—гҒҰеҶҚз”ҹгҒҷгӮӢиЁӯиЁҲгҖӮ

гғ»дёҳйҷөдҪҸе®…ең°гҒ®й ӮдёҠгҒ«еәғе ҙгӮ’гҒӨгҒҸгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮ’ең°еҹҹгҒ®дҪҺйҖҹдәӨйҖҡеҢ–гҒ®жӢ зӮ№гҒЁгҒҷгӮӢиЁӯиЁҲгҖӮй«ҳйҪўиҖ…гҒҢеӨҡгҒҸжҡ®гӮүгҒҷж–ңйқўең°гҒ§гҖҒе°ҸгҒ•гҒӘд№—гӮҠзү©гҒЁз”ҹиә«гҒ®иә«дҪ“гӮ’дё»еҪ№гҒ«гҒ—гҖҒдёҳгҒ®еұ…дҪҸеңҸгӮ’иӮІгӮҖгҖӮ

гғ»зӨҫдјҡгҒ«й–ӢгҒӢгӮҢгҒҹеӯҰгҒігҒ®е ҙгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒиЎ—гӮ’гҒӨгҒҸгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«еӯҰж ЎгӮ’гҒӨгҒҸгӮӢиЁӯиЁҲгҖӮеӣіе·Ҙе®ӨгӮ„йҒӢеӢ•е ҙгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеӯҰж ЎгҒ®ж©ҹиғҪгӮ’ең°еҹҹгҒ«й–ӢгҒҚгҖҒеӯҰж ЎгҒ§гҒӮгӮҠгҒӘгҒҢгӮүиЎ—гҒ®дёҖйғЁгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷгҖӮ

гҒ„гҒҡгӮҢгӮӮдҪ•гҒӢдёҖгҒӨгҒ®е»әзҜүгӮ’иЁӯиЁҲгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиЎ—е…ЁдҪ“гӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰжүұгҒ„гҖҒйғҪеёӮиЁҲз”»гҒ«гӮӮиҝ‘гҒ„гғ“гӮёгғ§гғігӮ’жҸҗжЎҲгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жң¬еӯҰгҒ®е»әзҜүеӯҰ科гҒ§гҒҜгҖҒ1пҪһпј“е№ҙз”ҹгҒҜз ”з©¶е®ӨгҒ«жүҖеұһгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ3е№ҙй–“гҒҜ4гҒӨгҒ®й ҳеҹҹгҖҢе»әзҜүзҗҶи«–гҖҚгҖҢйғҪеёӮз’°еўғгҖҚгҖҢж§ӢйҖ е·ҘеӯҰгҖҚгҖҢе»әзҜүгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚгҒ§гҒ®еӯҰгҒігӮ’гҒЁгҒҠгҒ—гҒҰе»әзҜүгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиҖғгҒҲж–№гӮ’иә«гҒ«д»ҳгҒ‘гҖҒ4е№ҙж¬ЎгҒ«гӮҲгҒҶгӮ„гҒҸз ”з©¶е®ӨгҒ«жүҖеұһгҒ—гҖҒиЁӯиЁҲгҒӢи«–ж–ҮгҒ®еҚ’жҘӯз ”з©¶гҒ«еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж•ҷиӮІгҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиә«дҪ“еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгҖҒе»әзҜүгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«йғҪеёӮгӮ’иө·зӮ№гҒЁгҒҷгӮӢиҖғгҒҲж–№гҒҢгҖҒеҚ’жҘӯиЁӯиЁҲгҒ«гӮӮеҸҚжҳ гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ

ж•ҷе“ЎгҒӢгӮүгҒҜгҖҒжҷ®ж®өгҒ®еӯҰгҒігҒ®жҲҗжһңгҒҢе®ҹж„ҹгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶеЈ°гӮӮеӨҡгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢз©әй–“гҒҜдәәгҒ®з”ҹжҙ»гҒ«гҖҒж—Ҙеёёзҡ„гҒ«й–ўгӮҸгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰең°еҹҹжҖ§гӮ„зӨҫдјҡзҡ„гҒӘеҒҙйқўгӮӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“зөЎгӮ“гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒҶгҒ„гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’еҗ«гӮҒгҒҰиЁӯиЁҲгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁдјқгҒҲгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®иЁӯиЁҲгҒ«гҒқгҒ®иҰ–зӮ№гӮ’ж„ҹгҒҳгҒҫгҒ—гҒҹгҖҚгҖӮ

д»Ҡе№ҙеәҰгҒҜгӮјгғҹгҒ®гӮ„гӮҠж–№гӮ’еӨүгҒҲгҖҒжҜҺйҖұжң¬гӮ’иӘӯгӮҖгҒ“гҒЁгӮ’иӘІгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶж•ҷе“ЎгҒҜгҖҒжҖқиҖғгҒ®йҒҺзЁӢгҒҢгӮўгӮҰгғҲгғ—гғғгғҲгҒ«зөҗгҒід»ҳгҒ„гҒҹгҒЁиӘһгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢеӯҰз”ҹжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜжң¬гӮ’иӘӯгҒҝгҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүжҖқиҖғгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ гҒЁж”№гӮҒгҒҰж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®зҷәиЎЁгҒ«гҖҒгҒ“гҒ“гҒҫгҒ§гҒҚгҒҹгҒӢгҒЁж„ҹйҠҳгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҖҚгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҢе…ЁдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒиЁҲз”»гҒ®еҜҶеәҰгҒҢй«ҳгҒ„иЁӯиЁҲгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгӮ„гӮҠеҲҮгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„йғЁеҲҶгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹдәәгӮӮгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиіӘгҒ®йқўгҒ§гҒҜдёҖдәәгҒІгҒЁгӮҠгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘе·®гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮиӘІйЎҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰиёҸгҒҝиҫјгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ®гҒҢиүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҒ§гҒҷгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶи©•дҫЎгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒеӯҰз”ҹгҒҹгҒЎгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮжүӢгҒ”гҒҹгҒҲгӮ’еҫ—гҒҹзҷәиЎЁдјҡгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еҗүеҺҹиіһйҒёиҖғдјҡиӯ°гҒ®ж§ҳеӯҗ

еҚҲеүҚ10жҷӮгҒӢгӮү17жҷӮгҒ”гӮҚгҒҫгҒ§иЁҲ22еҗҚгҒ®зҷәиЎЁгӮ’зөӮгҒҲгҒҹгҒӮгҒЁгҖҒдјҡе ҙи»ўжҸӣгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮҲгҒ„гӮҲеҗүеҺҹиіһйҒёиҖғдјҡиӯ°гҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзҷәиЎЁгҒёгҒ®гӮҜгғӘгғҶгӮЈгғјгӮҜгҒЁеҗҢж§ҳгҖҒйҒёиҖғдјҡгҒ«гӮӮгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“йқһеёёеӢӨгғ»еёёеӢӨгӮ’еҗ«гӮҒгҒҹе…Ёж•ҷе“ЎгҒҢеҸӮеҠ гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

йҒёиҖғгҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜгҖҒ1еӣһзӣ®гҒ®жҠ•зҘЁгҒ§дёҖдәә3зҘЁгӮ’жҠ•гҒҳгҖҒзҘЁгҒ®еӨҡгҒӢгҒЈгҒҹ5еҗҚгҒ®еӯҰз”ҹгӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰжңҖзөӮжҠ•зҘЁгӮ’е®ҹж–ҪгҖӮ2еӣһзӣ®гҒ®жҠ•зҘЁгҒ§гҒҜгҖҒеҗ„ж•ҷе“ЎгҒҢжңҖе„Әз§ҖгҒЁж¬ЎзӮ№гӮ’йҒёгҒігҖҒгҒқгҒ®йӣҶиЁҲгҒ«гӮӮгҒЁгҒҘгҒ„гҒҰеҗүеҺҹиіһгҒҢжұәе®ҡгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮж „гҒҲгҒӮгӮӢеҸ—иіһиҖ…гҒҜгҖҢй ӮдёҠеәғе ҙгҒҢиЎ—жҡ®гӮүгҒ—гҒ®гғ“гӮёгғ§гғігӮ’жҳ гҒҷгҖҚгӮ’иЁӯиЁҲгҒ—гҒҹе°ҸйҮҺжӯЈд№ҹгҒ•гӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮеүҚиҝ°гҒ—гҒҹгҖҒдёҳйҷөдҪҸе®…гҒ®й ӮдёҠгҒ«еәғе ҙгӮ’гҒӨгҒҸгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮ’ең°еҹҹгҒ®дҪҺйҖҹдәӨйҖҡеҢ–гҒ®жӢ зӮ№гҒЁгҒҷгӮӢиЁӯиЁҲдҪңе“ҒгҒ§гҒҷгҖӮ

еҸ—иіһгҒ®гӮ№гғ”гғјгғҒгҒ§гҒҜгҖҒеҝ—гӮ’еҗҢгҒҳгҒҸгҒ—гҖҒеҲҮзЈӢзҗўзЈЁгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖҢеҗҢжңҹгҒ®гҒҝгӮ“гҒӘгҖҚгҒ«ж„ҹи¬қгҒ®ж°—жҢҒгҒЎгӮ’дјқгҒҲгҒҹе°ҸйҮҺгҒ•гӮ“гҖӮгҖҢ家гӮ’е»әгҒҰгӮӢгҒ гҒ‘гҒҢе»әзҜү家гҒ®д»•дәӢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖҒгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒ гӮҒгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’еӯҰгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁ4е№ҙй–“гҒ®еӯҰгҒігӮ’з·ҸжӢ¬гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еӯҰйғЁ4е№ҙй–“гҒ®йӣҶеӨ§жҲҗгҒЁгҒӘгӮӢеҚ’жҘӯиЁӯиЁҲгҒ®зҷәиЎЁгҖӮж•ҷиӮІзҡ„гҒӘеҒҙйқўгҒ§гҒҜж•ҷе“ЎгҒӢгӮүеҰҘеҚ”гҒ®гҒӘгҒ„гӮігғЎгғігғҲгҒҢйЈӣгҒідәӨгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒдјҡгӮ’жҢҜгӮҠиҝ”гӮӢгҒЁгҖҢгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҖҒж„ҹеӢ•гӮ’иҰҡгҒҲгҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеЈ°гҒҢеӨҡгҒҸеҜ„гҒӣгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒҢеҚ°иұЎгҒ«ж®ӢгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҢгҒ“гӮ“гҒӘгҒ«ж„ҹеӢ•гҒ—гҒҹеҚ’жҘӯиЁӯиЁҲгҒҜдҪ•е№ҙгҒ¶гӮҠгҒ гӮҚгҒҶгҖӮгҒқгӮҢгҒҗгӮүгҒ„зҡҶгҒ•гӮ“гҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҒ§гҒҷгҖӮеӯҰеӨ–гҒ«гӮӮжҺЁи–ҰгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒҲгӮӢиүҜгҒ„иЁӯиЁҲгҒҢйӣҶгҒҫгҒЈгҒҹдјҡгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖҚгҖӮгҖҢгҒ“гҒ®ж©ҹдјҡгҒ«зӨҫдјҡгҒ«гҒӮгӮӢгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘе•ҸйЎҢгҒҢзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҖҒзҡҶгҒ•гӮ“гҒ®гғ—гғ¬гӮјгғігғҶгғјгӮ·гғ§гғігӮ’иҒһгҒ„гҒҰжңӘжқҘгҒҢиҰӢгҒҲгҒҰгҒҸгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгҒҫгҒ—гҒҹгҖҚгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘи©•дҫЎгҒЁгҖҒеӯҰз”ҹгҒҹгҒЎгҒ®гҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒёгҒ®жңҹеҫ…гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒеҚ’жҘӯиЁӯиЁҲзҷәиЎЁгҒ®й•·гҒ„1ж—ҘгҒҢз· гӮҒгҒҸгҒҸгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

еҸ–жқҗгғ»ж–ҮпјҡеҸҠдҪҚеҸӢзҫҺпјҲvoidsпјү

еҶҷзңҹпјҡеӨ§йҮҺйҡҶд»Ӣ